喬冠華(1913年~1983年),江蘇省鹽城市人,早年留學(xué)德國(guó),獲哲學(xué)博士學(xué)位。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,主要從事新聞工作,撰寫國(guó)際評(píng)論文章。1939年經(jīng)廖承志等人介紹,加入中國(guó)共產(chǎn)黨;1942年秋到重慶《新華日?qǐng)?bào)》主持《國(guó)際專欄》,直至抗戰(zhàn)勝利。1946年初隨周恩來(lái)到上海,參加中共代表團(tuán)的工作,同年底赴香港,擔(dān)任新華社香港分社社長(zhǎng)。中華人民共和國(guó)成立后,歷任外交部外交政策委員會(huì)副主任、外交部部長(zhǎng)助理、外交部副部長(zhǎng)、外交部部長(zhǎng)等職。1976年后,任中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)顧問(wèn)。

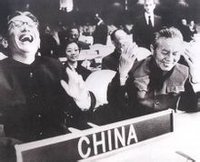

喬冠華在新中國(guó)的外交活動(dòng)中發(fā)揮了重要作用,參加板門店朝鮮停戰(zhàn)談判、出席日內(nèi)瓦會(huì)議、草擬中美聯(lián)合公報(bào),特別在1971年11月,喬冠華率領(lǐng)中國(guó)代表團(tuán)第一次出現(xiàn)在聯(lián)合國(guó)會(huì)議大廳,正式參加第26屆聯(lián)大會(huì)議并在大會(huì)上發(fā)表講話,標(biāo)識(shí)著中國(guó)在聯(lián)合國(guó)合法席位的恢復(fù)。文革開(kāi)始,喬冠華被列為外交部的"打倒"對(duì)象。1973年經(jīng)毛澤東提議,喬冠華恢復(fù)了工作。1973年底,參加了四人幫發(fā)起的對(duì)周恩來(lái)的批判。"四人幫"倒臺(tái)后不久,喬冠華被隔離審查,后重新工作,擔(dān)任中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)顧問(wèn)。1983年9月22日上午10時(shí)40分病逝,享年70歲。主要著作有:《國(guó)際述評(píng)集》、《從慕尼黑到敦刻爾克》等

1913年,喬冠華出生于江蘇省鹽城縣東喬莊(現(xiàn)江蘇省鹽城市建湖縣慶豐鎮(zhèn)東喬村)的一個(gè)地主兼工商業(yè)者家庭,父親算是開(kāi)明士紳。他幼年天資聰穎,有過(guò)目成誦之譽(yù)。早年在鹽城第二高等小學(xué)、宋村亭湖中學(xué)、鹽城淮關(guān)中學(xué)上學(xué),由于學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀,他在初中高中時(shí)幾次跳級(jí)插班,16歲高中畢業(yè)即考入清華大學(xué)哲學(xué)系,成為大學(xué)同屆中最年幼的學(xué)生。在大學(xué)期間,他廣泛涉獵各種進(jìn)步書(shū)籍,1933年他在日本東京帝國(guó)大學(xué)繼續(xù)攻讀哲學(xué),并參加革命活動(dòng),由于他的進(jìn)步活動(dòng)為日本反動(dòng)派所不容,不久被驅(qū)逐出境。

折疊德國(guó)留學(xué)

1935年喬冠華又赴德國(guó)圖賓根大學(xué)留學(xué),一年多后,即在23歲那年,他以優(yōu)異成績(jī)獲得德國(guó)哲學(xué)博士學(xué)位。德國(guó)哲學(xué)博大精深,晦澀艱深,能取得德國(guó)哲學(xué)博士學(xué)位的中國(guó)人,在當(dāng)時(shí)可說(shuō)是鳳毛麟角。喬冠華真可謂少年得志。

喬冠華在德國(guó)留學(xué)期間,正值第二次世界大戰(zhàn)前夕,國(guó)際風(fēng)云變幻,局勢(shì)日趨緊張,各帝國(guó)主義國(guó)家爭(zhēng)奪激烈,瘋狂擴(kuò)軍備戰(zhàn),軍事問(wèn)題一時(shí)成為國(guó)際問(wèn)題的焦點(diǎn)。喬在德遇到國(guó)民十九路軍的朋友趙一肩,兩人對(duì)國(guó)際局勢(shì)看法一致,志同道合,他們“不務(wù)正業(yè)”,在歐洲利用課外的一切時(shí)間鉆研軍事科學(xué),特別研讀了德國(guó)著名軍事理論家克勞塞維茨的三卷本《戰(zhàn)爭(zhēng)論》。

除鉆研《戰(zhàn)爭(zhēng)論》外,這位年輕的哲學(xué)博士在德國(guó)留學(xué)期間又自開(kāi)新課,他廣泛研討了歐洲的戰(zhàn)爭(zhēng)史和軍事地理等方面的書(shū)籍,并且對(duì)著歐洲和世界地圖,反復(fù)思考目前的局勢(shì),這為他日后寫出大量如同身臨其境又不同凡響的國(guó)際評(píng)論文章奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。[1]

從喬冠華青少年時(shí)代的求學(xué)及其追求進(jìn)步,投身革命的過(guò)程看,他在少年時(shí)代就有遠(yuǎn)大的抱負(fù)和人生志向。據(jù)說(shuō)喬冠華年少時(shí)曾口出驚人之語(yǔ):“天下文章李、杜、喬”!這句話雖然言過(guò)其辭,但喬冠華自詡文章敢與千古詩(shī)人李白、杜甫相比,足見(jiàn)他少年時(shí)代的豪氣!其恃才傲物、狂放不羈的性格于此也可見(jiàn)一斑。

折疊回國(guó)革命

1937年,日本帝國(guó)主義大舉侵華,國(guó)土淪喪,喬冠華胸中燃燒著正義的烈火,他放棄了國(guó)外優(yōu)裕的生活學(xué)習(xí)環(huán)境,打消了在哲學(xué)“純學(xué)術(shù)”領(lǐng)域深造的念頭,毅然回到祖國(guó),投身于抗日救亡運(yùn)動(dòng)。回國(guó)后,他先是在香港余漢謀主辦的《時(shí)事晚報(bào)》做總編輯,開(kāi)始發(fā)表政論、國(guó)際評(píng)論文章。1939年他由廖承志、連貫介紹加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。

1941年,喬出任香港《華商報(bào)》編委,《大眾生活》編委。1942年秋季喬冠華到重慶《新華日?qǐng)?bào)》工作,主持“國(guó)際專欄”,直到抗戰(zhàn)勝利。

在這國(guó)內(nèi)外局勢(shì)大變動(dòng)的時(shí)期里,喬冠華的工作幾經(jīng)變動(dòng),但他一直沒(méi)有從事所學(xué)的專業(yè)—埋頭于深?yuàn)W的哲學(xué)研究,而是緊密聯(lián)系如火如荼的斗爭(zhēng)實(shí)際,寫出了一系列膾炙人口并有重要影響的國(guó)際述評(píng)文章。

文革期間

1973年當(dāng)選中共第十屆中央委員。

1976年10月6日,“四人幫”被捕,外交部反對(duì)喬冠華的人馬上貼出大字報(bào),說(shuō)喬冠華“秉承‘四人幫’旨意,替‘四人幫’篡黨奪權(quán)制造輿論”。事情源自逮捕“四人幫”時(shí),從王洪文家中抄出了一份組閣名單,是江青、張春橋、姚文元擬定的,上面有王洪文批改的筆跡。而這份“四人幫”組閣名單上有喬冠華,且名列“副總理”。于是,喬冠華成了“上‘四人幫’賊船的人”,理所當(dāng)然受到中央專案組的審查。喬冠華和章含之到底是不是“四人幫”的骨干,審查了兩年多,最后并沒(méi)有做出結(jié)論。

在被審查期間,喬冠華著手整理舊作,把他30年代在香港、40年代在重慶和建國(guó)后寫的許多國(guó)際評(píng)論翻出來(lái),重新看了一遍,在文字上做了校勘和必要的修改,編成了《喬冠華國(guó)際述評(píng)集》。

折疊文革后

1982年12月22日下午,中共中央總書(shū)記胡耀邦委托習(xí)仲勛、陳丕顯,在中南海約見(jiàn)喬冠華和章含之,他們兩位詳細(xì)詢問(wèn)了喬冠華的病情,最后習(xí)仲勛代表中央說(shuō):“過(guò)去的事情一風(fēng)吹了,一筆勾銷。你是黨內(nèi)老同志,受點(diǎn)委屈要想得開(kāi)。”又說(shuō):“外交戰(zhàn)線需要你發(fā)揮作用,十天半月就可以定了。”喬冠華非常激動(dòng),盡管當(dāng)時(shí)他知道自己癌癥已經(jīng)擴(kuò)散,但他仍說(shuō):“雖然我病了,我還是希望投身工作,最后為黨做些貢獻(xiàn)。”后來(lái)喬冠華被安排在中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)擔(dān)任顧問(wèn)。章含之任對(duì)外友協(xié)常務(wù)理事。

折疊逝世

為了慶祝喬冠華重新工作,1983年元旦那天,章含之特地把喬冠華最親近的朋友夏衍、馮亦代和鄭安娜夫婦等人,請(qǐng)到家中來(lái)吃飯。老友相聚,喬冠華十分興奮,他讓章含之打開(kāi)塵封已久的茅臺(tái),端起了久違的酒杯,和大家頻頻干杯,盡歡而散。

喬冠華的癌細(xì)胞進(jìn)一步擴(kuò)散了,這年的9月2日,他最后一次住進(jìn)北京醫(yī)院。9月21日下午,習(xí)仲勛代表中央到醫(yī)院探望喬冠華,章含之湊在他耳邊說(shuō):“仲勛同志來(lái)看你了,你有什么話要對(duì)中央講,是不是都對(duì)仲勛同志說(shuō)說(shuō)?”可喬冠華只是笑著對(duì)習(xí)仲勛說(shuō):“謝謝你來(lái)看我!”然后側(cè)過(guò)頭來(lái),輕聲對(duì)章含之說(shuō):“不說(shuō)了,什么都不用說(shuō)了。”喬冠華終因搶救無(wú)效,于9月22日上午10時(shí)3分逝世,享年70歲。(據(jù)《讀書(shū)周報(bào)》)

章含之用稿費(fèi)安葬喬冠華

1940年,曾獲得清華大學(xué)文學(xué)學(xué)士和德國(guó)士賓根大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位的喬冠華,當(dāng)時(shí)在重慶新華日?qǐng)?bào)社任國(guó)際新聞主編,在這期間,他與重慶市民醫(yī)院外科主任、蘇州籍醫(yī)生李顥結(jié)為知交。

李醫(yī)生冒著被國(guó)民黨特務(wù)迫害的風(fēng)險(xiǎn),搶救了因腸穿孔引起急性腹膜炎的喬冠華,并幫助中共駐重慶辦事處做了大量有益的工作。而喬冠華則引導(dǎo)著李顥走向光明,積極投身革命運(yùn)動(dòng)。解放后,李醫(yī)生調(diào)任上海第一人民醫(yī)院當(dāng)了一名外科主任。

1983年9月22日10時(shí)3分,喬冠華在北京醫(yī)院與世長(zhǎng)辭。

10月25日,中國(guó)人民對(duì)外友協(xié)主持了喬冠華的遺體告別儀式,他的骨灰盒被放進(jìn)了八寶山革命公墓骨灰堂。但是,只放了三天,章含之就把它取了出來(lái),從此就放在自己的臥室里,讓自己與丈夫朝夕相伴。

1984年春節(jié)剛過(guò),章含之開(kāi)始為丈夫?qū)ふ宜詈蟮娜松鷼w宿。喬冠華一生清貧,生前一無(wú)所有,死后也只留下一筆2000多元的稿費(fèi)。章含之知道,光憑這區(qū)區(qū)兩千元,是難以使丈夫入土為安的。百般無(wú)奈時(shí),章含之突然想到了丈夫生前的遺言,想到了當(dāng)時(shí)在蘇州醫(yī)學(xué)院胸外科工作的好友李顥醫(yī)生,于是她有了主意。

章含之來(lái)到蘇州,在李顥的陪同下,找到木櫝醫(yī)院的朋友施醫(yī)生。施醫(yī)生向他們介紹了他的朋友朱廠長(zhǎng),朱廠長(zhǎng)又找到了在東山經(jīng)聯(lián)會(huì)工作的朋友楊主任。

東山是個(gè)依山傍水的太湖半島,章含之來(lái)到楊灣村的華僑公墓,就覺(jué)得喬冠華生前的夙愿已在眼前了。在東山人豪爽俠義的幫助下,章含之在當(dāng)年的清明節(jié)那天,用2000元稿費(fèi)安葬了親密戰(zhàn)友與丈夫。(據(jù)《黨史信息報(bào)》)

折疊編輯本段重要活動(dòng)

1950年10月,喬冠華作為顧問(wèn),陪同中華人民共和國(guó)特派代表伍修權(quán)出席聯(lián)合國(guó)安理會(huì),控訴美國(guó)對(duì)中國(guó)領(lǐng)土臺(tái)灣的武裝侵略。1951年7月,擔(dān)任中國(guó)代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)李克農(nóng)的主要顧問(wèn),參加板門店朝鮮停戰(zhàn)談判。1954年4月,隨同周恩來(lái)總理出席日內(nèi)瓦會(huì)議。1961年10月至1962年8月,陪同陳毅外長(zhǎng)出席第二次日內(nèi)瓦會(huì)議。在外交部日常工作中,經(jīng)常起草或組織領(lǐng)導(dǎo)撰寫重要外交文件,如:1962年11月周恩來(lái)總理就中印邊界問(wèn)題致亞非國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的信,1970年毛澤東主席為支持柬埔寨人民反對(duì)美國(guó)侵略斗爭(zhēng)而發(fā)表的《五·二聲明》、《中美聯(lián)合公報(bào)》等。20世紀(jì)70年代初,作為主管美國(guó)事務(wù)的外交部副部長(zhǎng)、外交部長(zhǎng),協(xié)助周恩來(lái)為打開(kāi)中美關(guān)系開(kāi)展了一系列外交活動(dòng)。1972年尼克松總統(tǒng)訪華時(shí),負(fù)責(zé)與基辛格談判、草擬中美聯(lián)合公報(bào)。

1971年11月,中國(guó)在聯(lián)合國(guó)的合法席位恢復(fù)后,第一次率中國(guó)代表團(tuán)出席第26屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)并在大會(huì)上發(fā)表講話,全面闡述了中國(guó)的外交政策。自此至1976年,均以中國(guó)代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)身份出席歷屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)。1973年5月,陪同鄧小平訪問(wèn)法國(guó)。1976年10月,以外交部長(zhǎng)身份再次訪法。主要著作有:《國(guó)際述評(píng)集》、《從慕尼黑到敦刻爾克》等。

折疊編輯本段家庭生活

折疊龔澎

(1)喬冠華的第一任妻子是龔澎 ,1970年病逝,曾任新中國(guó)外交部新聞司司長(zhǎng)(中國(guó)外交部第一位女司長(zhǎng))、部長(zhǎng)助理。

折疊章含之

(2)外交家喬冠華第二任妻子章含之。相伴喬冠華十年的妻子章含之女士是名士章士釗養(yǎng)女、毛澤東英文教師,出任女外交官、參與中美建交談判、晚年撰寫回憶錄,享年七十三歲的章含之一生頗具傳奇色彩。于2008年1月26日 晨8:24去世。

折疊喬冠華的子女

喬冠華總共有一個(gè)兒子和一個(gè)女兒,和一個(gè)繼女。

喬宗淮

喬宗淮,1944年7月生,江蘇鹽城人,重慶市出生,喬冠華子。大學(xué)學(xué)歷,工學(xué)碩士。1968年為國(guó)防科技委員會(huì)航天醫(yī)學(xué)工程研究所研究實(shí)習(xí)員。1978年任國(guó)防科技委員會(huì)航天醫(yī)學(xué)工程研究所助理研究員。1983年至1984年為香港中文大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。1984年任新華通訊社香港分社副秘書(shū)長(zhǎng)(其間:1985年至1991年任中英聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組中方代表)。1987年任新華通訊社香港分社副社長(zhǎng)。1991年任駐芬蘭大使、駐愛(ài)沙尼亞大使。1992年任駐芬蘭大使。1993年任駐朝鮮大使。1997年任駐瑞典大使。1998年任常駐聯(lián)合國(guó)日內(nèi)瓦辦事處和瑞士其他國(guó)際組織代表、大使。2001年8月任外交部副部長(zhǎng)。2002年9月任外交部黨委委員、紀(jì)委書(shū)記。中共十二屆中央候補(bǔ)委員,中共第十三屆中央候補(bǔ)委員,十六大會(huì)當(dāng)選中央紀(jì)委委員。

喬松都是喬冠華與龔澎之女。

洪晃

折疊編輯本段發(fā)表文章

喬冠華的國(guó)際政論文章,其一大特點(diǎn)是文章的標(biāo)題就很有特色,其文章標(biāo)題見(jiàn)諸于報(bào)刊后,總是先聲奪人,而后必欲對(duì)其文先睹為快。例如《歷史的報(bào)復(fù)》《報(bào)復(fù)的歷史》《斯大林的大手筆》《站在勝利的門前》《沉寂不是和平》《時(shí)代終究是變了》等等。在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外局勢(shì)中,他的政論文章的標(biāo)題“往往是用抽象的或形象化的語(yǔ)言,指出或暗示當(dāng)時(shí)國(guó)際局勢(shì)的要害,以期對(duì)讀者有所幫助”。喬冠華后來(lái)如是說(shuō)。

喬冠華的國(guó)際政論文章的內(nèi)容,在廣博的歐洲及世界地理、歷史、政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化知識(shí)的前景敘述中,向人們議論,透析著時(shí)局的焦點(diǎn),思想集中、內(nèi)容深刻,給人們以很大的啟示和教益。他的文章總是以其把握問(wèn)題實(shí)質(zhì)的鮮明性和戰(zhàn)斗性,給予人們以信心和鼓舞,在希特勒初期獲勝不可一世時(shí),喬冠華這樣寫道:這是今天的形勢(shì)。全世界的眼睛在盯著希特勒,有人將他比成拿破侖;但是人們忽視了;拿破侖是資本主義社會(huì)的上升期的英雄,希特勒是資本主義社會(huì)沒(méi)落期的怪杰,希特勒的迷信并不是建筑在他的飛機(jī)和坦克之上,而是建筑在全歐洲資產(chǎn)階級(jí)的沒(méi)落、反動(dòng)和腐化之中……現(xiàn)在,歐洲大陸的資本主義國(guó)家已經(jīng)匍伏在希特勒的馬蹄之下,希特勒已經(jīng)快要變成資本主義社會(huì)的拿破侖;我們不知道歷史是不是會(huì)重演,不過(guò),可以斷言的是:未來(lái)的莫斯科將和過(guò)去的莫斯科有著本質(zhì)上完全不同的劃時(shí)代的意義。莫斯科是歷史上一塊奇異的地方。喬冠華的國(guó)際政論文章尖銳潑辣,在恢宏的氣勢(shì)中又常夾雜著詼諧幽默,明快而活潑,同時(shí),為了說(shuō)明復(fù)雜,危急的局勢(shì),他總要列出許多真實(shí)的細(xì)節(jié),讓讀者自己判明真相。所以,他的文章讀后往往使人拍手稱快,過(guò)目難忘。

喬冠華當(dāng)年撰寫的國(guó)際評(píng)論文章影響廣泛,其成功一方面是由于其反法西斯主義的原則性、堅(jiān)定性、在重大問(wèn)題上總是與國(guó)內(nèi)爭(zhēng)取民主、團(tuán)結(jié)進(jìn)步、救亡圖存、振興中華的斗爭(zhēng)密切呼應(yīng),以及他留學(xué)歐洲期間所掌握的廣博的國(guó)際知識(shí),另一方面,他在聯(lián)系撲朔迷離,瞬息萬(wàn)變的國(guó)際局勢(shì)寫作時(shí),有膽有識(shí),也付出了很大心血。

許多年后,喬冠華回憶當(dāng)年寫作的甘苦和思想方法時(shí)這樣寫道:

在香港,有一個(gè)時(shí)期我為《時(shí)事晚報(bào)》寫社論,每天一篇,當(dāng)時(shí)我只能利用剩余時(shí)間為《世界知識(shí)》寫點(diǎn)文章……

我們想方設(shè)法開(kāi)辟自己的材料來(lái)源,力求做到能掌握一切有關(guān)國(guó)際形勢(shì)的材料。正面材料是研究的重點(diǎn),但也絕不輕視、放松對(duì)反面材料的搜集和研究,有時(shí)正是從反面材料中看出了問(wèn)題的關(guān)鍵,在國(guó)際形勢(shì)的發(fā)展中,任何一個(gè)新出現(xiàn)的問(wèn)題都有它自己的歷史以及同前后左右其他問(wèn)題的關(guān)系,盡可能弄清楚這個(gè)問(wèn)題的來(lái)龍去脈和它同其他問(wèn)題錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系。在第二次世界大戰(zhàn)中,戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)生的所有重大變化都是互相關(guān)聯(lián)的,因此就有必要經(jīng)常從戰(zhàn)爭(zhēng)的全局來(lái)考察戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)生的任何一個(gè)新的問(wèn)題。國(guó)際述評(píng)從表面上看好像是“述”和“評(píng)”各占一半;實(shí)際上真正費(fèi)氣力的是“述”;即掌握材料;做到這一點(diǎn),問(wèn)題也就解決大半了。

折疊編輯本段主要著作

喬冠華自1937年至1946年寫的這些評(píng)論文章當(dāng)時(shí)曾編為文集《爭(zhēng)民主的浪潮——1939年的國(guó)際》《形勢(shì)比人強(qiáng)》《向著寬闊光明的地方》《從戰(zhàn)爭(zhēng)到和平》《從慕尼黑到敦刻爾克》出版。他在33歲以前寫的這些國(guó)際述評(píng)文章,以其廣博的知識(shí),立論的嚴(yán)謹(jǐn),優(yōu)美的文字,精辟的見(jiàn)解,代表和平,民主、進(jìn)步、正義的聲音,在三、四十年代,贏得了不小的聲譽(yù)。

自從胡愈老(胡愈之)開(kāi)拓了中國(guó)進(jìn)步學(xué)者研討國(guó)際問(wèn)題之風(fēng)后,可謂人才輩出,在胡身邊聚集了一批國(guó)際問(wèn)題評(píng)論專家,如錢俊瑞、張仲實(shí)、金仲華、馮賓符、張明養(yǎng)等人,而喬冠華在那個(gè)時(shí)期寫的文章,雖屬后出,卻大有后來(lái)居上,出人頭地之感。他的文章“向大后方人民傳播了中央對(duì)重大國(guó)際問(wèn)題的看法,同時(shí)也多少反映了那時(shí)代的激情和人們的喜怒憂樂(lè)”。當(dāng)時(shí),許多青年人爭(zhēng)相傳閱喬冠華的文章,在那黑暗而混亂的年代,“喬木”先生的國(guó)際述評(píng)使他們產(chǎn)生了極大的希望而倍受鼓舞。從文學(xué)家馮亦代的回憶中可領(lǐng)略一二:那時(shí),我只是個(gè)人世不久的年輕人,除了有一腔火熱的報(bào)國(guó)之心外,別無(wú)他長(zhǎng)……而其時(shí),老喬正以他成熟而又犀利的筆鋒,剖析時(shí)局,給陷于迷亂心情中的人指出了一條明確的道路。我每天讀著《時(shí)事晚報(bào)》老喬用“喬木”這一筆名寫的政論,每讀一文,心頭如飲一瓢清泉,不僅徹涼,而且眼睛也跟著放亮起來(lái)……我對(duì)他狂熱傾倒,只不過(guò)是當(dāng)時(shí)年輕人中的一員而已。

可以舉一個(gè)“對(duì)他狂熱傾倒”的例子,1940年6月9日,德軍向法國(guó)馬其諾防線發(fā)起全面進(jìn)攻。在香港一家咖啡店嘈雜的地下室里,一大群中外記者對(duì)戰(zhàn)局作各種猜測(cè)和設(shè)想。喬冠華大口吸煙,一言不發(fā),傾聽(tīng)大家爭(zhēng)論。忽然,他起身?yè)]手打斷眾人話語(yǔ),說(shuō):“6月9日是法軍最黑暗的一日。剛才聽(tīng)了諸位的許多高見(jiàn),似乎還抱著很大的希望,實(shí)在大局已定……我可以告訴大家,三天以后,巴黎將不戰(zhàn)而降!”

一語(yǔ)驚四座!愛(ài)潑斯坦、根塞斯坦、羅吟圃等名記者搖搖頭,不以為然,“決戰(zhàn)正在進(jìn)行,勝負(fù)未見(jiàn)分曉……”有的人則忿怒地質(zhì)問(wèn):“你怎能這樣說(shuō)?! ”

喬冠華掐滅煙頭,自信地說(shuō):“這不是一句話可以回答的,諸位請(qǐng)看以后的報(bào)紙好了。”就在眾人爭(zhēng)論的第四天,6月13日,法國(guó)投降,德軍開(kāi)入巴黎。6月22日,德法停戰(zhàn)協(xié)定簽字,6月24日,法意停戰(zhàn)協(xié)定簽字。

戰(zhàn)局的發(fā)展,證實(shí)了喬的預(yù)言。這位青年國(guó)際評(píng)論家受到了普遍的贊譽(yù)。

而喬冠華在隨即發(fā)表的《法國(guó)的崩潰》一文中,平靜地寫道:“25日太陽(yáng)出來(lái)的時(shí)候,在西線依然是美麗的河流,美麗的田野,但西線消逝了。”

折疊編輯本段相關(guān)信息

中國(guó)歷史上的三國(guó)時(shí)期,有與天下英雄孫策、周瑜的名字聯(lián)系在一起的“江南二喬”,她們是“風(fēng)流姿色天下聞”;在二十世紀(jì)的中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi),也有“二喬”并世而出,不過(guò),他們是“風(fēng)流文采天下聞”。一位是卓越的馬克思主義理論家,曾擔(dān)任毛澤東秘書(shū)25年之久的胡喬木;另一位即是本文的主人公,曾任共和國(guó)外交部長(zhǎng),活躍在國(guó)際外交舞臺(tái)上的喬冠華。

說(shuō)來(lái)有趣,胡、喬二人都是江蘇鹽城地區(qū)人,兩家住地相距不過(guò)幾里。喬冠華比胡喬木小一歲,念完中學(xué)后,兩人又是北京清華大學(xué)的同學(xué),相隔一二年級(jí),青少年時(shí)期,“二喬”沒(méi)有什么來(lái)往;但兩人不約而同地走上革命道路;四十年代兩人又不約而同地用“喬木”的筆名發(fā)表文章,那時(shí),人們常以為“喬木”是一人。“二喬”才華橫溢,皆為圣手。以后胡喬兩人還成為好友,常相來(lái)往,這不能不說(shuō)是中國(guó)文壇上的一樁奇事、趣事。

當(dāng)年,由“喬木”署名的文章,犀利無(wú)比,譽(yù)滿天下,人們搞清楚有兩個(gè)“喬木”后,就把在延安工作的胡喬木稱為“北喬”。把在香港、重慶活動(dòng)的喬冠華稱為“南喬”。新中國(guó)成立后,周恩來(lái)說(shuō),還是分開(kāi)叫好吧,喬木就是胡喬木,喬冠華還是用你學(xué)生時(shí)代的名字,就叫喬冠華吧。

喬冠華閱歷豐富,個(gè)性鮮明,恰與胡喬木那種嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健的作風(fēng)大相徑庭。他秉性曠達(dá),恃才傲物,浪漫灑脫,不拘小節(jié),常在飲酒賦詩(shī)之間,揮毫大作。他處在人生事業(yè)巔峰之時(shí),正是“文化大革命”之際,喬冠華在國(guó)際外交舞臺(tái)上叱咤風(fēng)云,而在國(guó)內(nèi)政治漩渦中,卻卷進(jìn)波底……他的老友說(shuō)他:“當(dāng)初不求聞達(dá),而聞達(dá)自至,不期蹭蹬,而蹭蹬及身可悲也夫”。真是一言難盡喬冠華!

折疊編輯本段人物故居

喬冠華故居位于建湖縣慶豐鎮(zhèn)東喬村,1984年,慶豐鎮(zhèn)政府對(duì)其進(jìn)行修繕,1997年,慶豐鎮(zhèn)政府派專人赴京運(yùn)回喬冠華同志生前用過(guò)的辦公桌、衣櫥、沙發(fā)等用物及文稿,布置陳列于室內(nèi),供人參觀。喬冠華故居主屋坐北朝南,明三(間)暗四(間),東廚西廂,為清代所建。喬冠華就在這里度過(guò)了人的童年和少年時(shí)代,院子門額上方鐫刻著“喬冠華故居”五個(gè)遒勁有力的大字。[2]

■ 以上內(nèi)容由網(wǎng)友共享上傳,內(nèi)容僅供參考,不代表族譜錄贊成該內(nèi)容或立場(chǎng)。如果您需要解決具體問(wèn)題,建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

■ 如果您認(rèn)為該介紹還有待完善,需要補(bǔ)充新內(nèi)容或修改錯(cuò)誤內(nèi)容,可以 對(duì)其進(jìn)行修改補(bǔ)充>>

■ 同時(shí)您還可以 進(jìn)入喬寇華吧 與其他愛(ài)好和關(guān)注喬寇華吧的網(wǎng)友進(jìn)行交流討論。

族譜錄特色欄目:

族譜錄特色欄目: